高校生と大人が自然に接さざるを得ない、できすぎたシステム

話し手:中崎透さん(アーティスト)

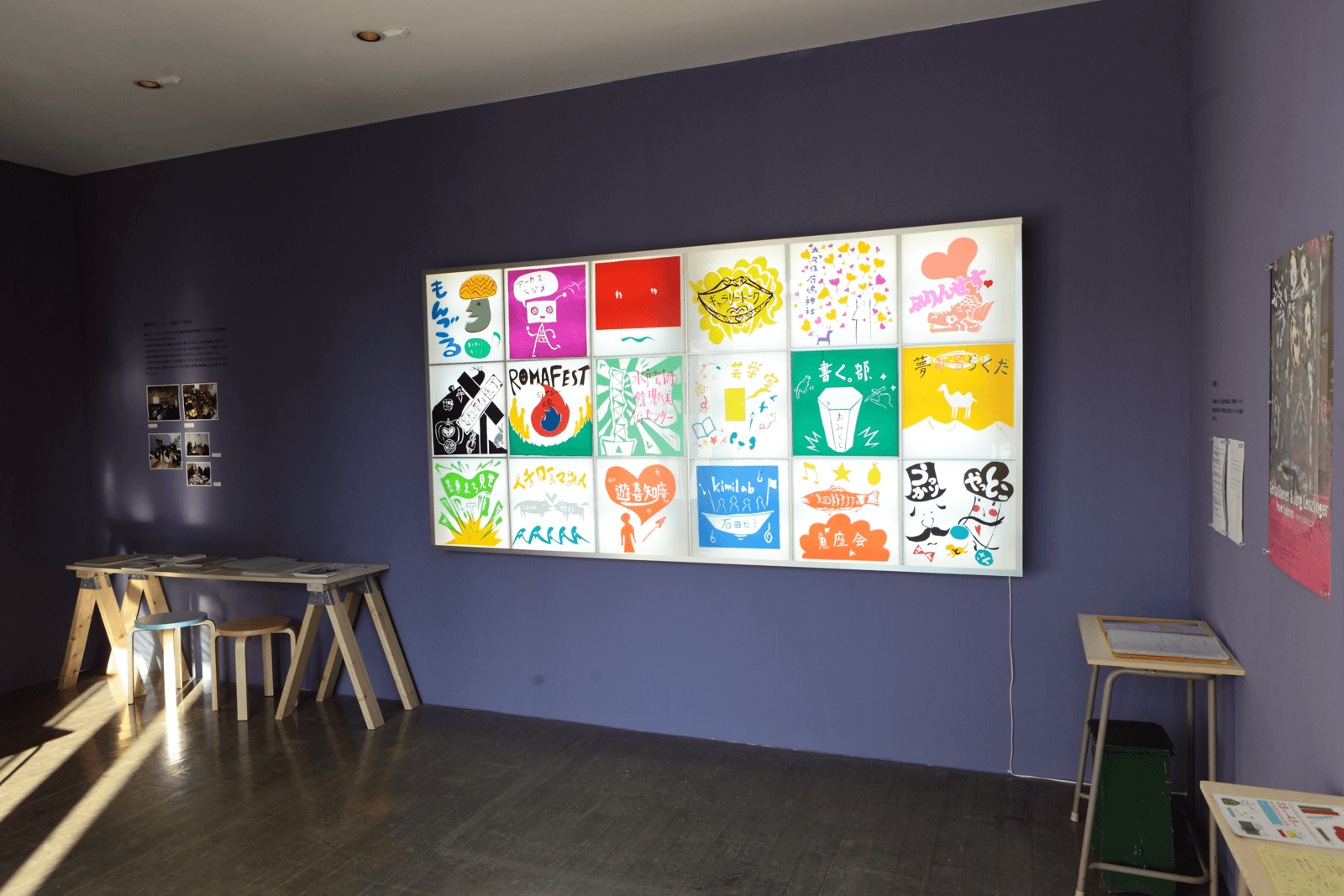

「水戸のキワマリ荘」内にある「遊戯室(中崎透+遠藤水城)」というオルタナティブ・スペースを共同運営しているアーティストの中崎透さん。中崎さんは、2008年にアートワークスギャラリーと共同で実施された「アートレス・アート展」「アートレス・アート展inCAFE」に作家として参加するだけでなく、2012年には「看板部」の顧問をつとめ、高校生たちと「看板屋なかざき」のワークショップを実施しました。ほぼ毎年、「高校生ウィーク」にふらりと立ち寄りつつ、自らも作家として作品やワークショップを提供してきた中崎さんは、「高校生ウィーク」という場を、「ある意味ではすごくよくできているし、ある意味ではできすぎているかもしれない」と語ります。「アートレス・アート展」に高校生として参加していた、生天目響子さんに、当時の自身の思いを振り返りつつ、詳しくお話を聞いていただきました。

水戸に戻ったばかりの時期に、

茨城県で活動している人たちとたくさん会える機会になった。

― はじめて高校生ウィークに参加したのはいつですか。

僕は、大学に入ってから10年ぐらい東京に住んでて、それから、実家のある水戸に2007年の秋頃に戻ってきたんですよね。でも東京にいた学生時代も水戸芸の展示自体はよく観に来たりしてて、その頃から、高校生をひっくるめた企画をやってるなっていうのは知っていました。2008年のはじめくらいに「アートレス・アート展」という、高校生ウィークのプログラムの一環として開催される展覧会に誘われて、出品することになりました。実はけっこう忙しいタイミングだったんで、断ろうかなって思っていたんですよね。でも、高校生が作品を家に持ち帰って感想を書き、それも一緒に展示するという、高校生とのコラボレーションを起こしながら作る企画だというのを聞いて、興味が湧いて参加することにしました。

あと、カフェ内で同時期にやった展覧会(「アートレス・アート展in CAFÉ」。2008年に実施)にも作品を出しました。僕は、看板をモチーフにして、言葉とか、イメージとかを基にした作品をずっと作っていたので、グループ展で10人ぐらいの作家の人が作品を出す中で「全品半額」って書かれた看板の作品が置かれてたら、他の作品が全部半額みたいになって、おかしいだろうなーって思って(笑)。旧作だったんですが、その作品って、要は「存在しない」作品なんですよね。値札とか看板って実は存在しない。作品として考えると、あたかも存在しないような素振りをしてるけど実はある、他の所を全部指し示してるだけ。「全品半額」は、そんな感じが面白いなーって思って作った作品で、その時は小さい作品をたくさん並べる展覧会だったので、出してみようかなって思いました。

この時期は、僕自身が水戸に戻ったばかりで、茨城県出身で外で活動してる人とか、茨城県内で活動してる人が参加してるグループ展で、そういう作家さんにたくさん会える機会になったので、とてもありがたかったです。

― 中崎さんは、2012年に「看板部」も実施されてますね。「看板部」って何だったんですか。

僕は、2001年頃から看板をモチーフにした作品をいろんなところで発表していました。僕が作る看板って実はちょっとややこしくて、契約書から作っていて、クライアントから依頼された情報は載せるけど、最終的なイメージは看板屋さんの方が決めて良いっていう仕組みなんです。普通だったら、クライアントは立場上強くて、クライアントの依頼に従って看板が制作されていくと思うんだけど、ちょっとその関係が歪んだ状態になっている。理想としては、クライアントと制作者との関係を対等にしていきたい。たとえばデザインの場合、クライアントの「こういうふうにしてください」っていう依頼を、デザイナーがポジティブに解釈して、見せていかなきゃいけないっていう、アンバランスな力関係が生じてたりすると思う。「デザインされた商品は、売れなきゃいけない」とか。そういうのがルールとして前提に存在してる。でも、対等なコミュニケーションって、実は、誤解がいっぱいあって、解釈がねじれたりとか、「こう言ったつもりだったのに相手はそう受け止めてない」っていう事態がたくさんある。だから、クライアントとの間にある力関係を抜きにすると、「こんなつもりで頼んだけどこんな風になっちゃった」みたいな、そういう歪みみたいなものが出てくる。そんな仕組みで、あべこべな看板をつくる作品を「看板屋なかざき」というタイトルで作ってるんです。

それを、高校生ウィークの会場で、高校生のみんなに看板屋になってもらって一緒にやってみました。いろんな人から依頼を受けて、みんなでそれぞれクライアントさんの話を聞いて契約するところから始めて、実際制作してみるみたいな感じのワークショップですね。

美術館がアートプロジェクトに関わるための方法論のベース。

それを引き継ぎつつ、時間をかけてつくられた、新たなアプローチ。

― 高校生ウィークに関わる中で、印象的だった人やエピソードがあったら教えてください。

今回のインタビュアーである生天目さんがですね、僕が制作した作品を家に持ち帰って10日間生活をしてくれたことですね。「アートレス・アート展」では、生天目さんのレスポンスみたいな文章を一緒に展示してくれてたんですけど、それは普通にすごく嬉しかったですね。

なんというか、高校生が毎日家で生活しながら作品と一緒に過ごすということだったので、ちょっとした嫌がらせみたいな作品を作ろうかなーと思って、「I look at you / I see you / I watch you / I gaze at you」っていうタイトルで、英語の「みる」にあたる言葉で、ちょっと微妙にニュアンスの違う言葉を4種類使って作品を作ったんです。証明写真のように僕が写っている4枚の写真作品。オッサンがずーっとプライベートな場所で、女子高生を見ているっていう、そんな嫌がらせみたいな作品。僕はその4種類の「みる」に対応した、4枚の表情を変えた自分の写真を、「嫌だろうなー」って思いながら、お渡ししたんですよね(笑)。で、たしか、生天目は「自分が鑑賞する作品の方に見られてる」…っていう感じのレスポンスをくれて、・・・なんかそんな作品を、前向きに考えてレスポンスをくれたのが、すごく嬉しかったですね。作品の「観る/観られる」ことをテーマに制作していて、付け加えると看板のこととも近いんだけど、英語が堪能じゃない僕はきっと単語の指すニュアンスをたぶん誤解してたりもしていてそういうズレが滑稽なかんじになってるといいなと思ってた。

あと全体的なことで言うと、2012年にはじめてファシリテーターとして参加したんですけど、高校生ウィークのOBの人たちが会場に遊びに来てたり、手伝いに来てたりしたのが印象的だったかな。すでに水戸の街中で会ったことのある活動的な若い子が実は高校生ウィークに行ってたことがあったんだと、改めて知ったりすることも何度かありました。それはすごくおもしろいことだなあって思う。

― 高校生ウィークはどのような場所だと思いますか。

自分が高校生だった頃、今のようなかたちの高校生ウィークはなかったんですよ。でもね、イチハラヒロコさんの言葉を集めるワークショップ(「夏のワークショップ’94 こんどはことばの展覧会だ」)に、高校の先輩が参加してたり、自分も予備校で浪人している時に小沢剛さんの「相談芸術大学」をやっていて、聴講生で参加したりしていました。当時は、なんだか良くわからないものとしてタッチしてたんだけど、そのことは今でもすごく覚えてる。高校生ウィークは、そういうものの延長線上の場所なんだろうな。昨年、「看板部」として携わりながら、そういうものの影響を感じておもしろいなって思いましたね。

少し前に金沢でたまたまお会いする機会があったんですけど、黒沢伸(金沢21世紀美術館・学芸員/元・水戸芸術館現代美術センター・学芸員)さんとかが、曽根裕さんや小沢剛さんの先鋭的なプロジェクトを教育普及の名の下でやってきたことは、今の日本のアートプロジェクトにおいて、美術館がそれに携わるための方法論のベースになっているんじゃないかなと思います。森山(純子・水戸芸術館現代美術センター・教育プログラム担当)さんは、黒沢さんたちの仕事を引き継ぎつつも、それだけに収まらない、また違ったアプローチを、時間をかけながらつくりあげてきた。高校生ウィークは、そういう場所だと思います。

ある意味ですごくよくできているし、ある意味ではできすぎている。

フレームとして作られた、出会いのシチュエーション。

あと、昨年は「看板部」とちょうど同じくらいの時期に、僕も参加しているアーティストユニットNadegata Instant Partyとして「全児童自動館」というプロジェクト(東京都練馬区にある児童館で行われた、中高生を主な対象にして一緒に映画を製作するプロジェクト)をやってたんだけど、そのときに考えていたのは、中高生くらいの時って、大人と接する機会が、すごくマニュアル的というか、記号的になってるんだなぁっていうこと。親とか先生とかバイト先の店長とか、「役割」が明確な大人と会うケースが多いんだよね。だから、アーティストとか、社会的によくわからない立場の人と会わなきゃいけなくなったときに、どういう接し方をすれば良いのか、高校生もこっちもよくわからなかったりする。児童館なんてまさにそういう場所だよね。児童館に大人が、先生としてではなく行った場合、すごく居場所がない。学校を想像してみてもいいかもしれない。自分の演じるポジションが無い状態で、高校生と出会う。なんか気まずかったり、気恥ずかしかったり、とにかく話のとっかかりがなかったり。でもそういう中で、お互いに手さぐりしながらコミュニケーションの方法を探っていくのは、すごくスリリングだった。

逆に、高校生ウィークのこの場所は、自然と接さざるを得ないシチュエーションが、フレームとしてうまく作られてる。高校生の役割が、高校生ウィークというシステムの中で与えられていて、大人もケアをするという役割があって、外側の人もお客さんという役割でその中に入っていける。すごくよくできたシステムにはなっていて、その意味では、高校生も大人も、怖くない。安全で守られている印象がある。もちろん、システム化すると、つまらなくなっていく部分は絶対的にあって、だからそこをどういうバランスでやっていくかが重要なんだと思う。高校生という枠組みを外して人と出会うことの面白さはあるけれど、一方で、枠組みがあることでうまく機能する場合もある。そのバランスをどう考えていくかという問題かな。

だから、高校生ウィークは、ある意味ですごくよくできているし、ある部分ではできすぎているかもしれない。それが良いか悪いかって言ったら、良いことでもあると思うし、枠組みを外していくことは、別に水戸芸のような公共施設がやらなくても良いんじゃないか、とも思う。例えば僕は、「水戸のキワマリ荘」という場所で活動していますが、枠組みを外すということでいえば、むしろそっちの方が相性は良い。その両方がこんなかんじで近所に存在していることに意味があるんじゃないかと思います。

なかざきとおる

1976年生まれ。美術家。武蔵野美術大学大学院造形研究科博士後期課程満期単位取得退学。現在、茨城県水戸市を拠点に国内のさまざまな地で活動。展覧会多数。2006年末より「Nadegata Instant Party」を結成し、ユニットとしても活動。2007年末より「遊戯室(中崎透+遠藤水城)」を設立し、運営に携わる。

http://tohru51.exblog.jp

聞き手:生天目響子 反訳:岡野恵未子 文章:生天目響子・石田喜美 編集:小森岳史・森山純子 写真:高羽秀美 写真提供:水戸芸術館現代美術センター

取材日:2013年3月31日 水戸芸術館にて